黄河新闻网大同讯(记者荀丽)早就听闻善化寺大名,近日得以有空,便前来一观这历经多次灾难,现终于重恢旧貌的善化寺。为何要说它历经多次灾难呢?其实早在唐开元年间,大同善化寺开始修建,起初名为开元寺,后来到了晋代改名为大普恩寺。自古寺庙多磨难,大普恩寺曾在辽末遭遇了一场浩劫,在天会至皇统年间,寺院得以修建,僧侣众多,香火鼎盛。到了明朝之后,大普恩寺又进行了修缮,明英宗朱祁镇赐名为善化寺,这是寺院被正式称为善化寺的开端。清朝康熙、乾隆等时期,善化寺又进行过多次修葺,仅碑文记载的就有8次重修。

“善化寺前春水生,千山万壑尽阴晴。不知何处寻常事?但见青松绕屋声。”位于山西省大同市平城区南寺街的善化寺,拥有极高的历史文物和佛教艺术价值,早在1961年便是国务院公布的首批全国重点文物保护单位。寺庙采用传统寺庙中比较常用的坐北朝南,琉璃照壁、山门、三圣殿、大雄宝殿分别在中轴线上渐次展开、层层叠高。整个建筑高低错落,主次分明,左右对称,是中国现存规模最大、最为完整的辽金时期建筑。

乘坐公交车到达善化寺站,游客便会看到善化寺的山门外立有一座五龙照壁,可以说这是大同善化寺的代表了。五龙壁始建于明代,造型精美,雕工精细,采用五彩琉璃镶砌,十分壮观,五龙色彩艳丽,给寺内增添了活泼欢快的气氛。这个琉璃照壁修建时长一共跨越了57年,花费了工匠们不少心血,起初这个代表着大同善化寺的琉璃五龙壁是在大同兴国寺门前,后来在1980年经过再一次的修正,决定将其拆迁到善化寺门前。

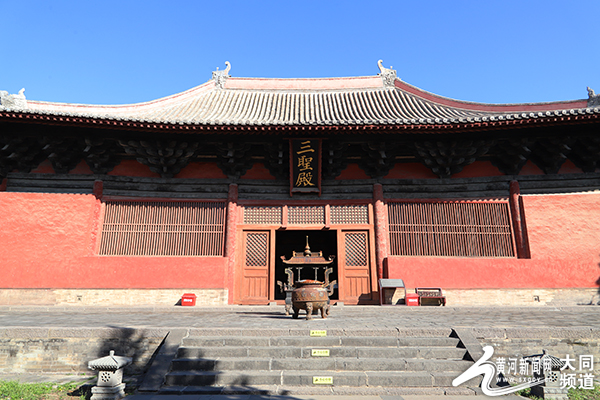

五龙壁对面即为善化寺山门,悬“威德护世”的匾额字体敦厚有力,门上嵌有“全国重点文物保护单位”字样的碑石。继续向里走,便到达了善化寺的中殿——三圣殿,内塑立像三尊,称“华严三圣”,故取名三圣殿。三圣殿雄踞于一米多高的台基上,进入殿内,面阔五间,进深四间,结构上探合宋辽建筑特点而独具风格。金代斜拱盛行,硕大华丽者以此为最,向旁看去,左右次间的斜拱形制多样,色彩斑斓形如怒放的花朵。殿内只有四根金柱支撑着梁架屋顶,是辽金减柱、移柱法的突出实例,充分显示出古代建筑之民族古朴风貌,梁思成对该建筑有“伟大之斗拱,深远之檐出,屋顶和缓之斜度,稳固庄严,含有无限力量,颇足以表示当时方兴未艾之朝气”的评价。

辽代遗构大雄宝殿坐落在后部高台之上,乃是善化寺之最大殿宇,前有月台,左右设有钟鼓二楼。殿内佛坛正中有泥塑金身如来五尊,端座于莲台,人称五方佛,法相庄严,姿态清雅,衣纹流畅,雕技高超,虽然经过历代彩绘修饰,但仍保留辽金塑像之艺术风格。东西两侧砖台之上置有二十四尊天塑像,神态各异,性格鲜明,威武雄健无比,是佛教雕塑艺术的一块璀璨瑰宝。殿内西、南两壁之上,存有清朝康熙二十五年至四十七年所绘壁画,内容均为佛教故事。

大雄宝殿东为文殊阁遗址,西为金贞元二年所建普贤阁,普贤阁和文殊阁为一对称的楼阁建筑,可惜的是,文殊阁在民国初年毁于火灾,现如今的普贤阁是金贞元二年的重修之物。普贤阁高高耸立于寺院之内,结构精巧,形制古朴,留有唐代楼阁遗风,乃是一座三间见方重檐九脊的辽式楼阁,细部结构许多处与辽清宁二年所建应县木塔相似。

善化寺的造像体现了辽金时期北方民族同中原民族的交流与融合,这些塑像既有唐宋造像圆润丰满、雍容华贵的特点,又不失游牧民族豪放的雄浑之气,具有极其重要的历史价值与艺术价值,堪称辽金之瑰宝。就其建筑而言,磅礴大气而又古朴雄厚,既体现了北方民族的豪放大气,又展示出了佛教建筑的庄严沉稳,这座体现了游牧民族和中原民族文化交流融合的古寺,如今仍在历史长河中熠熠闪光。